Sun, Jul 14, 2024

求む、有志! openSUSE.Asia Summit 2024 学生ボランティア募集

告知しています通り、openSUSE.Asia Summit 2024 Tokyo を2024年11月2日(土)、3日(日) に麻布台ヒルズの株式会社SHIFTさんで開催します。

openSUSE.Asia Summit はアジア地域の openSUSE コミュニティ(貢献者、ユーザー)が一堂に集まり、交流し、楽しむイベントです。

openSUSE.Asia Summit 2024ではopenSUSE以外にも,Dockerなどのコンテナ,DevOps,日本語IMEなどのLinux Desktop,オープンソースのオフィススイートであるLibreOfficeやセキュリティについてなど幅広いトークを予定しています。また、AlmaLinux、Debian、Ubuntuなどの主要ディストリビューションの講演があるCross Distro Trackもあります。

この openSUSE.Asia Summit 2024 Tokyoにて、学生ボランティアを募集しています。

アジアのオープンソース関係者と交流するまたとない機会です!

学生ボランティアには素敵な特典をご用意。

- イベントTシャツ

- 懇親会11/2(土)のご招待

交通費について

- 関東近郊:交通費実費。上限目安:四日間で4000円(これを超える場合はご相談下さい)

- 宿泊を伴う場合:交通費、宿泊費実費ないし一部。ご相談下さい。(8/20までに予定する交通費、宿泊費をご連絡ください)

ボランティアの仕事

- 会場の準備

- 来場者受付

- スピーカーのサポート(マイク、タイムキーパーなど)

- 4日(月祝)のツアーのサポート

希望するセッションには基本的に参加できます。英語が出来なくても問題ありません。また、発表者として発表されることを推奨します。

詳細

- 日時

- 2024年11月1日(金)17:00-19:00

- 2024年11月2日(土)8:00-20:00

- 2024年11月3日(日)9:00-20:00

- 2024年11月4日(月祝)※ツアー(詳細未定)

- ※全時間ではありません。

- 会場:麻布台ヒルズ 株式会社SHIFT

- 募集条件: 少なくとも土曜日に参加できること(土曜日に参加できない場合は応相談)

お手伝いいただける方は、以下の情報をopensuse-asia-24-contact@googlegroups.comまでお送りください。

- 氏名:

- 氏名よみがな:

- 所属(大学名/学部名):

- Tシャツサイズ(XS / S / M / L / XL):

- メールアドレス:

- 参加日:

- 必要な交通費:

イベント詳細については以下をご覧ください。

沢山のご応募をお待ちしています。明日のOSSを担うのは君だ!

Sat, Jul 13, 2024

openSUSE で WireGuard を使って VPN サーバーを構築する

これまで自宅用の VPN はルーターの機能の L2TP/IPSec を使っていました。しかしながら、Android 12から L2TP/IPSec が使えなくなったり、もともと接続元のネットワーク環境次第で接続できないという制約もあり、VPN を WireGuard に乗り換えることにしました。

WireGuard は Linux カーネルに組み込まれている VPN プロトコルで、特にセキュリティとパフォーマンスを売りにしています。

構成はこんな感じです。VPN 接続用の IP アドレスは固定です。

- 自宅側

- ルーター

- ヤマハのダイナミックDNSサービスで IP アドレスを引ける

- VPNサーバー(ファイルサーバー)

- openSUSE Leap 15.5

- LAN側アドレス (eth1): 192.168.10.2(インターネットには直接つながってない)

- VPN側アドレス: 192.168.2.1

- ポート: 51820

- ルーター

- リモート側

- Android 14 スマートフォン

- VPN側アドレス: 192.168.2.2

- Android 13 タブレット

- VPN側アドレス: 192.168.2.3

- openSUSE Leap 15.6 ノートPC

- VPN側アドレス: 192.168.2.4

- Android 14 スマートフォン

秘密鍵・公開鍵を作成する

VPN に参加するサーバーとクライアントそれぞれの秘密鍵・公開鍵を作ります。openSUSE が動いている PC で以下のコマンドでそれぞれ作成します。

wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > pubkeyprivatekey と pubkey に秘密鍵と公開鍵それぞれが保存されます。合計3回実行することになります。

VPNサーバー側の設定

今回の説明の範囲外ですが、ルーターでポートフォワーディングの設定をしておきましょう。必要なポートはUDP 51820です。192.168.10.2 に転送するようにしておきます。

まずは VPN サーバー自体のネットワーク設定です。WireGuard そのものにはプロトコル上、サーバーとクライアントという関係はなく、どちらもサーバーでありクライアントなシンプルな構成です。後は WireGuard をどのような用途で使うかによって設定が変わってくるため、WireGuard の説明を見るときに、用途を意識してドキュメントを見ないと混乱するので注意が必要です。

今回は自宅で常時起動しているファイルサーバーを VPN サーバーの役割を持たせて、自宅のネットワークにつなぎたい端末からこのサーバーに繋いで使用することにします。ここからはいつもの Arch Wiki に感謝ですが、「特定のユースケース: VPN サーバー」 を見ることで、この用途の設定方法がわかります。

はじめに、転送とファイアウォールの設定です。YaST でやってしまいましょう。

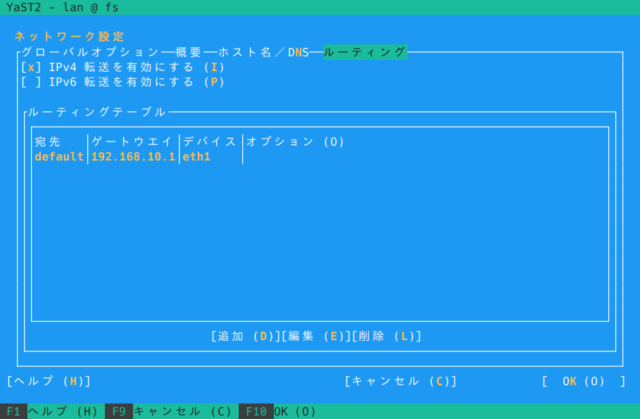

- YaST > 「ネットワーク設定」 > 「ルーティング」を開き、「IPv4 転送を有効にする」をON

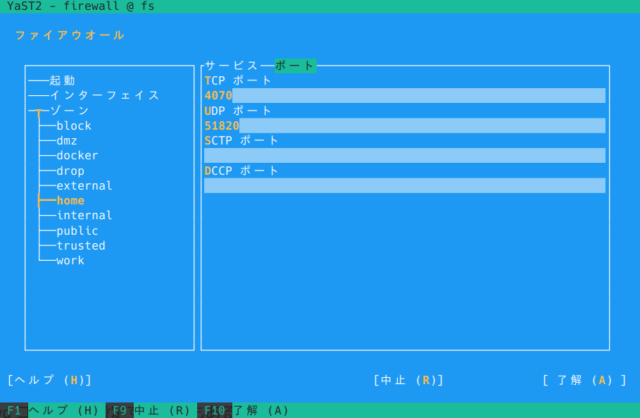

- YaST > 「ファイアウォール」 で使用しているゾーンで「ポート」 > 「UDP ポート」 に 51820 を追加

次に、WireGuard の設定をしていきます。wg コマンドで設定する方法もあるのですが、設定ファイルを直接作成するのが手っ取り早いです。

/etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]

PrivateKey = VPNサーバーの秘密鍵

Address = 192.168.2.1/24

ListenPort = 51820

MTU = 1420

PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

[Peer]

PublicKey = Android 14 スマートフォンの公開鍵

AllowedIPs = 192.168.2.2/32

[Peer]

PublicKey = Android 13 タブレットの公開鍵

AllowedIPs = 192.168.2.3/32

[Peer]

PublicKey = openSUSE Leap 15.6 ノートPCの公開鍵

AllowedIPs = 192.168.2.4/32

この設定から、VPN 用のインタフェース wg0 を作成します。Systemd を使用して、起動時に WireGuard インタフェースを立ち上げる便利スクリプトの wg-quick を使います。

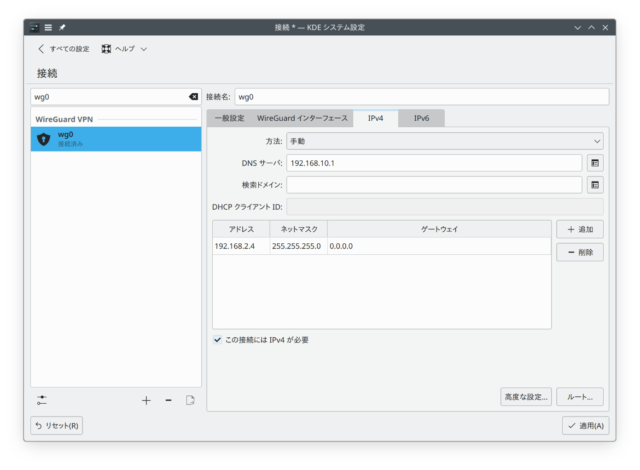

systemctl enable --now wg-quick@wg0クライアントの設定―openSUSE Leap 15.6

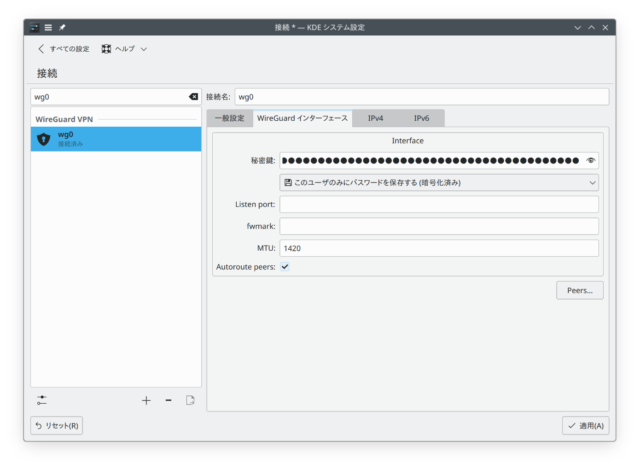

NetworkManager の接続の追加に WireGuard があり、これで接続できます。入力する必要の値は

- openSUSE Leap 15.6 ノートPC 用の秘密鍵

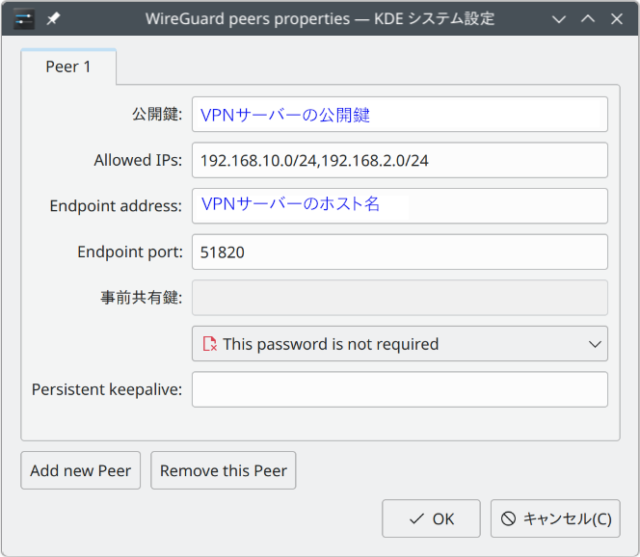

- ピア(接続相手: つまり、この場合サーバー)の設定

- VPNサーバーの公開鍵

- Allowed IPs (VPN を通して通信するアドレスレンジ)

- LANとVPNのアドレスレンジ: 192.168.10.0/24, 192.168.2.0/24

- 自宅LAN経由でインターネットに出たい場合は 0.0.0.0/0 を指定して、全部を VPN 経由にすることも可能

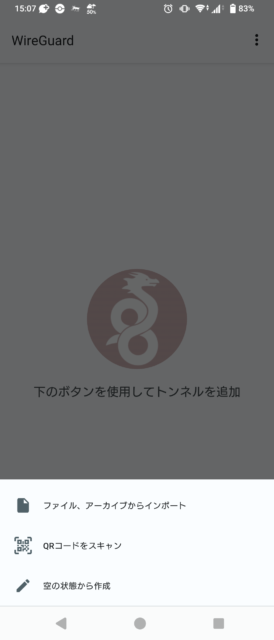

クライアントの設定―Android スマートフォン

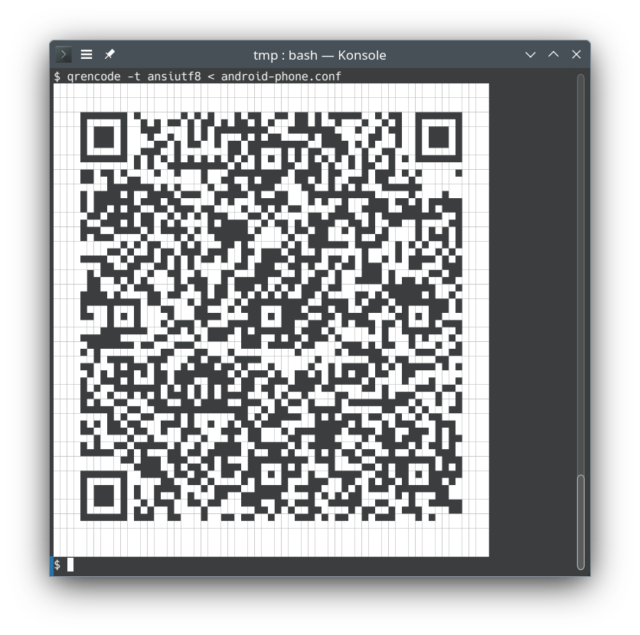

Wireguard の接続アプリは Play Store から入手できます。NetworkManager と同様に手入力でもよいのですが、以下のようなファイルを PC 上で作成して QR コード化して送ることもできます。

[Interface]

Address = 192.168.2.3/24

PrivateKey = Android端末の秘密鍵

DNS = 192.168.10.1

MTU = 1420

[Peer]

PublicKey = VPNサーバーの公開鍵

AllowedIPs = 192.168.10.0/24, 192.168.2.0/24

Endpoint = 外からアクセスできるルーターのホスト名:51820ファイル名を android-phone.conf とすると、QR コードは次のようにして作成できます。

qrencode -t ansiutf8 < android-phone.conf

qr コマンドでも同じことができます。

Thu, Jun 13, 2024

openSUSEでAterm MR04LNをUSB接続で使う方法

だいぶ前に秋葉原の中古携帯ショップで買った NEC のモバイルルーター、Aterm MR04LN。USB テザリング機能があるのですが、接続してもネットワークデバイスとして認識してくれません。

必要なカーネルモジュール (rndis_host) が自動で読み込まれていないようなので、以下のコマンドで手動で読み込み解決しました。

sudo modprobe rndis_hostMon, Jun 10, 2024

openSUSE.Asia Summit 2024 発表者募集

本ページは news.opensuse.org に投稿した openSUSE.Asia Summit 2024 Call for Speakers の日本語翻訳版です。

本日、openSUSE.Asia Summit 2024 の発表者の募集を開始したことをお知らせします。このイベントは11月2日と3日に日本の東京で開催されます。イベントの詳細は開催案内(日本語版)をご覧下さい。

openSUSE.Asia 実行委員会では、様々な方面から openSUSE に関連した知識や経験を共有してくれる発表者を募集しています。発表者は openSUSE Travel Support Program (TSP) から旅費の補助を受けることができます。そのため、日本から離れた場所に住んでいる場合でも、発表提案に応募しイベントに参加するよい機会となっています。

今年は、AlmaLinux、Debian、Ubuntuといった他のディストリビューションのコミュニティの協力のもと、Cross-Distro トラックを開催します。これらのディストリビューションに関連した発表も歓迎します。

トピック

トピックの例(これに限るものではありません)は以下のとおりです:

- openSUSE (e.g., Leap, Tumbleweed, Micro OS, Open Build Services, openQA, YaST)

- デスクトップ環境とアプリケーション (e.g., GNOME, KDE, XFCE)

- オフィススイート、グラフィックアート、マルチメディア (e.g., LibreOffice, Calligra, GIMP, Inkscape)

- 多言語サポート (e.g., インプットメソッド、翻訳)

- クラウド、仮想化、コンテナ、コンテナオーケストレーション (e.g., Kubernetes, Rancher)

- パッケージサプライチェーンセキュリティ、脆弱性管理

- 組み込みと IoT

- openSUSE上で動作するその他のアプリケーション

特定の技術に関連しないトピックも歓迎します。例えば:

- FLOSS 技術の概説

- 開発、品質保証、翻訳

- ヒントとコツ、経験談(成功・失敗)、ベストプラクティス

- マーケティングとコミュニティ運営

- 教育

セッションの種類

以下の2種類のセッションの発表提案を募集しています。

- ロングトーク・発表 (30分 + Q&A)

- ショートトーク・発表 (15分 + Q&A)

ライトニングトーク(5分)セッションについては、後日アナウンス予定です。

スケジュール

- 発表提案資料の締め切り: 2024年8月4日

- 発表者への採否通知: 2024年8月26日

発表提案資料の提出方法

発表提案は events.opensuse.org に提出して下さい。SUSE コミュニティアカウントを持っていない場合は、資料を提出する前にシステムのトップメニューからアカウントを作成して下さい。

- openSUSE Conference Code of Conduct に従う必要があります

- 発表提案は英語で130〜250語で作成する必要があります。また発表内のトピックに合わせた適切なタイトルを付けて下さい。

- 提出前に LibreOffice、Google Docs、Grammarly などを使用して、スペルミスや文法の誤りを修正して下さい。

- より良い発表提案を書くためのヒントを記載しているガイドを確認して下さい。

- もし、このような文書を作成するのに慣れてなく、手助けが必要な場合は、お住まいの国や地域の実行委員に連絡して下さい。

発表についての要件

- 発表の際には英語または日本語を使用することができます。ただし、文章やスライドでは英語を使用する必要があります。

- 発表者は会場に来る必要があります。事前に録画したビデオ、ビデオ会議での発表は認められません。

東京の宿泊費に関する注意

今年の11月4日は祝日です。そのため、ホテルの宿泊費は非常に高額になっています。そのため、ビジネスホテルが適切な価格で空きがある間に、キャンセル可能なプランですぐに予約することを強く推奨します。詳細についてはイベントサイトをご覧下さい。

Sun, Jun 09, 2024

openSUSE.Asia Summit 2024 ロゴコンテストのお知らせ

英語でのアナウンスはこちら。

私達は openSUSE.Asia Summit 2024 のロゴコンテストを開催することを宣言いたします!ロゴはイベントに対する考え方やアイデンティティを表すのに重要な役割を果たします。毎年のサミットごとに以前とは異なる独創性のあるロゴがサミットを主催するそれぞれのコミュニティを美しく反映してきました。今年のコンテストに参加して2024年のサミットのための素晴しいロゴをデザインしてください。

openSUSE.Asia Summit 2024 は日本の東京で開催され、詳細は間も無く公開されます(※訳注:2024年06月09日現在公開されています。日本語訳はこちら)。ロゴコンテストは2024年7月21日に締め切られます。最優秀作品の作者には運営委員から感謝の気持として「Geeko Mystery Box(なにが入っているかはお楽しみ)」を送らせていただきます。

締切:2024年7月21日

最優秀作品発表:2024年7月29日

コンテスト募集要項:

- ライセンス:ロゴは CC-BY-SA 4.0 ライセンスに準拠してください。また、openSUSE.Asia Summit 2024においてあなたの作品をロゴとして使用する場合、帰属(attribution(BY)- 著作権者の表示)なく使用出来る事とします。帰属(著作権者の表示)はサミットの Web サイト上で行います。

- オリジナリティ:ロゴデザインはオリジナルのものでなければならず、いかなる第三者の制作物も含んではいけません。

- フォーマット:モノクロとカラーフォーマットの両方を提出する必要があります。

- ファイル形式:SVG 形式で提出する必要があります。

- コミュニティの反映:ロゴデザインはアジアにおける openSUSE コミュニティを反映するものにしてください。

-

禁止事項:ロゴは以下を含まないでください。

- 何れかのブランド名や商標、及びそれらを連想させるもの

- 不適切、攻撃的、ヘイト表現、不法行為、中傷的、名誉毀損とみなされる可能性のあるイラスト

- 性的に露骨であったり挑発的であったりする表現

- 暴力や武器を連想させるような表現

- アルコール、煙草、ドラッグの使用を連想させるような表現

- 人種、ジェンダー、宗教、国籍、身体障碍、性的指向、年齢に関する差別表現

- グループや個人に対する偏見、人種差別、ヘイト、及び何らかの害を与えるような表現

- 宗教的、政治信条的なもの、あるいナショナリズムを連想させるような表現

- ガイドライン:ロゴは openSUSE Project Trademark Guidelines を遵守する必要があります。

- ブランド:openSUSE branding guidelines はロゴのデザインの助けとなるでしょう(オプション)。

デザインロゴの提出は以下の内容と友に opensuseasia-summit@googlegroups.com に送信してください:

- 件名:openSUSE.Asia Summit 2024 Logo Design – [あなたのお名前]

- 連絡先:あなたのお名前とメールアドレス

- デザイン理念:あなたのロゴデザインに込められた理念を説明するドキュメント(TXT または PDF文書)

- ベクターファイル:ロゴデザインは SVG 形式のみ受け付けます

- ビットマップファイル: 256 x 256 px 以上の PNG 形式のビットマップファイルを添付してください

- ファイルサイズ:ファイルサイズは512KB未満になるようにしてください

openSUSE.Asia Summit 実行委員は全ての応募作品が要件を満たしているかを確認します。最終的な決定は実行委員が行ない、最高得点を獲得したデザインではない場合もあります。ロゴの作成には Inkscape の利用をお薦めしています。Inkscape はあなたのデザインワークのためのパワフルでフリーな、そしてオープンソースのベクターグラフィックツールです。

Sat, Jun 08, 2024

openSUSE.Asia Summit 2024 開催のお知らせ

このページは news.opensuse.org の Invitation to openSUSE Asia Summit 2024 Tokyo Japan の翻訳です。

openSUSE.Asia Summit とは?

openSUSE Project は openSUSE.Asia Summit 2024 を日本の東京で開催することをお知らせします。openSUSE.Asia Summit は openSUSE ユーザーと貢献者、そして FLOSS 熱狂者のための年次カンファレンスです。これまでのサミットでは、主にインドネシア、中国、台湾、日本、韓国、インドから参加者を集めてきました。

2014年に最初の openSUSE.Asia Summit が北京で開催されてから、openSUSE.Asia Summit はオンラインでつながったコミュニティが、対面で集まり、お互いを知り、openSUSE やその上で動作するアプリケーションについての知識と経験を共有する重要な機会でした。しかしながら、COVID-19 により、3年の間、これが難しい状況が続きました。今年のサミットのゴールの1つは、コミュニケーションのための場所を提供することです。そのため、今年はビデオ会議による発表を受け入れないことを予めご了承下さい。

開催日

openSUSE.Asia Summit は11月2日と3日に行われます。また、発表者向けのエクスカーションを11月4日に予定していますが、後日ご案内予定です。

サミットの直前には、The Linux Foundationによる Open Source Summit Japan と Open Compliance Summit が開催されています。合わせて参加してみてはいかがでしょうか?

Cross-Distro トラック

Cross Distro Developers Camp (XDDC) の協力で、Cross-Distro トラックを開催します。XDDCは openSUSE、Debian、Ubuntu を含む、FLOSS OSディストリビューション横断の開発者コミュニティで、特に日本語に関する共通の問題を解決するために活動しています。今年の openSUSE.Asia Summit では、他のディストリビューションのコミュニティから発表者と参加者を集める予定です。これはイベントをより盛り上げることにつながるだけではなく、openSUSEとコミュニティがどのようであるかを知ってもらう良い機会になるでしょう。

会場

openSUSE Asia Summit 2024は、東京都港区の麻布台ヒルズに本社を置く、株式会社SHIFTで開催されます。株式会社SHIFTは、お客様の売れるソフトウェアサービス/製品づくりを支援し、お客様のビジネスの成長をサポートするIT企業です。金融機関などのエンタープライズ領域におけるミッションクリティカルな基幹システムから、ECサイト、スマートフォン向けのアプリ・ゲーム検証まで幅広い分野のお客様に対するテスト・品質保証サービスで事業基盤をつくり、現在は、ビジネスの構築からシステ厶の企画、開発、運用、セキュリティやマーケティング領域、さらにはDX推進まで、お客様のITにまつわるあらゆるビジネス課題の解決をご支援しています。

麻布台ヒルズは2023年11月に竣工した大規模再開発プロジェクトです。このエリアにはオフィス、住居、商業施設、文化施設があり、最新の観光スポットとして注目されています。羽田空港や首都圏のどのエリアからも公共交通機関で簡単にアクセスできます。

東京と日本

東京は日本の首都です。東京のインフラと国際的な接続性により、参加者は容易に渡航することができます。アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北アメリカの主要都市から、羽田空港または成田空港のいずれかの空港に直行便があります。東京は独特の文化、食べ物などで観光地としても人気があります。特にゲーム、アニメ、漫画のキャラクターは近年では国際的に一般的になっており、観光客を日本に引き寄せています。東京では簡単にキャラクターショップを見つけることができ、好きな作品のグッズを手に入れることができるでしょう。

東京は独特の文化、食べ物などで観光地としても人気があります。特にゲーム、アニメ、漫画のキャラクターは近年では国際的に一般的になっており、観光客を日本に引き寄せています。東京では簡単にキャラクターショップを見つけることができ、好きな作品のグッズを手に入れることができるでしょう。

外国からの旅行者は昨年、COVID-19 前のレベルまで回復しています。為替レートの影響もあり、今はお金を節約しつつ日本への旅行を楽しむことができる大きなチャンスです。

しかしながら、もし少しでも openSUSE.Asia Summit に参加する可能性がある場合は、すぐに、キャンセル可能なプランでホテルを予約することをおすすめします。今回の推奨ホテルのいくつかは5ヶ月前(6月1日)から予約を受け付けています。11月4日は日本では祝日にあたるため、ビジネスホテルの部屋はすぐに売り切れることが予想されています。予約できなかった場合は、異常に高額な費用を払う必要が発生することになり、旅費補助プログラムで賄うことができなくなる可能性があります。

東京と日本の観光情報については、次のウェブサイトもチェックして下さい

- GO TOKYO (Tokyo Convention & Visitors Bureau)

- Travel Japan (Japan National Tourism Organization)

- Japan Guide

発表者募集

発表者募集は6月から開始します。news.opensuse.org に投稿した別の投稿を確認して下さい。

最後に

openSUSE.Asia Summit はopenSUSE コミュニティが集まる重要な機会です。参加者は開催期間中に東京での滞在を楽しむことができるでしょう。

11月に東京でお会いできることを楽しみにしています。

Have a lot of fun!

Mon, Dec 25, 2023

2023年の活動ふりかえり

この記事は openSUSE Advent Calendar 2023の最終日です。

4月

オープンソースカンファレンス2023 Tokyo/Spring に出展しました2020年大阪以来のオフライン OSC でした。

7月

OSC 京都のオンライン、オフラインともに出展しました。オンラインでは川上さんが「ちょっと作ってDNS Resolverの気持ちになってみよう」というDNSサーバーを実装するハンズオンセミナーを行いました。

8月

コミックマーケットC103において、Geeko Magazine 2023 夏号を頒布しました。

オープンデベロッパーズカンファレンス(ODC)には、XDDC (Cross Distro Developers Camp) として参加し、openSUSE の開発について話しました。

10月

openSUSE.Asia Summit が重慶で開催されました。日本からは武山と橋本(修太)さんが参加しました。

11月

関西オープンフォーラムにブース出展しました。

オープンソースカンファレンス2023 Niigata では、「マスコットのかわいいLinuxディストリビューションopenSUSEのご案内」というタイトルで、橋本(鹿)さんが発表しました。

12月

コミックマーケット C103 で Geeko Magazine 2023冬号を頒布予定です。

2024年の活動は?

2023年はオフラインの活動が半分程度になり、コミュニケーションの機会が増えたのもあって、はじめましてな openSUSE ユーザに出会うといったこともありました。openSUSEユーザ会としてのイベント、特に mini Summit やリリースパーティは全く開催できませんでした。

1月には OSC 大阪への出展を皮切りに、今年以上にオフラインイベントに参加していきたいと思います。また openSUSE の関係者は XDDC としてもくもく会を開催して集まっていますので、開発や翻訳、ドキュメントに参加してみたい方はご参加ください。

Wed, Dec 20, 2023

alpのgrafana workloadを制御してみる

さて、毎度ながらの説明ですが、ALP (Adaptive Linux Platform)は、SUSEとopenSUSEで開発している次世代OSのベースです。イミュータブルで軽量な仕様となっています。

この冬発売のGeeko MagazineにインストールとCockpitというブラウザから管理できるアプリの体験記を書いていますので、ぜひ皆さん試してみてください。

今日は19日の記事の続きで、alpで動かしたgrafana workloadの制御コマンドを見てみたいと思います。

grafana-container-manage.sh create

grafanaコンテナを作成します。

grafana-container-manage.sh install

grafanaコンテナを動かすのに必要なファイル類をホストの/usr/local/binや/etcにインストールします。

スクリプト内の処理は、ホストのルートをマウントして、label-installというスクリプトを実行していました。

grafana-container-manage.sh start

grafanaコンテナをスタートします。

grafana-container-manage.sh uninstall

installコマンドでインストールしたファイル類などを削除します。こちらもスクリプト内の処理はホストのルートをマウントして、label-uninstallというスクリプトを実行していました。

grafana-container-manage.sh stop

grafanaコンテナをストップします。

grafana-container-manage.sh rm

grafanaコンテナを削除します。

grafana-container-manage.sh rmcache

garfanaイメージを削除します。内部で実行されるコマンドは、podman rmiです。

grafana-conatiner-manage.sh run

grafanaコンテナを実行します。

grafana-container-manage.sh bash

grafanaコンテナ内のbashを実行します。

grafana-container-manage.sh logs

grafanaコンテナのログを表示します。

コンテナのライフサイクルがわかっていれば、各コマンドの意味がわかるかと思います。

uninstallを実行すると、当然grafana-container-manage.shも削除されます。再び使うためには、19日の方法でイメージのinstallラベルを実行します。

# podman container runlabel install registry.opensuse.org/suse/alp/workloads/tumbleweed_containerfiles/suse/alp/workloads/grafana:latestまた、rmcacheでイメージを削除後、createをしようとするとイメージのpullが始まります。まぁ当然ですね。

実行時、runだとgrafanaのコンテナの中のシェルが動いたため、cerateからstartを実行する方法が安全そうでした。

基本的にはpodmanコマンドのラップですが、installなど一部処理を簡単に実行できるようになっているので、ぜひ試してみてください。

Mon, Dec 18, 2023

alpでgrafana workloadを動かしてみる

さて、毎度ながらの説明ですが、ALP (Adaptive Linux Platform)は、SUSEとopenSUSEで開発している次世代OSのベースです。イミュータブルで軽量な仕様となっています。

この冬発売のGeeko MagazineにインストールとCockpitというブラウザから管理できるアプリの体験記を書いていますので、ぜひ皆さん試してみてください。

ここ何回かalpについて記事を書いていて、やっとわかってきました。SUSE/openSUSEは、ホストとの連携が必要などの単に動かすだけでない処理が必要なアプリのインストールや準備処理を、コンテナに内包して、workloadとして動かす、という戦略をとってるものがります。その時に利用するのが、podmanのlabel付け(実行コマンドにlabelをつける)と、そのlabel名で呼び出すrunlabelオプションです。

今回はgrafanaをマニュアルに従って動かしてみます。

grafanaサーバーのセットアップ

まず、workload内包コンテナを探します。

# podman search grafanaあれ?一覧にworkloadのコンテナが出てきません。直接レジストリ名を指定してみます。

# podman search registry.opensuse.org/suse/alp/workloads/tumbleweed_containerfiles/suse/alp/workloads/grafana表示されました。

では、イメージをpullしてワークロードを実行します。

# podman container runlabel install

registry.opensuse.org/suse/alp/workloads/tumbleweed_containerfiles/suse/alp/workloads/grafana:latest容量があり1分ほど時間がかかりましたが、準備が完了しました。

grafanaのworkloadは、grafana-container-manage.shというスクリプトを用意してくれ、これを使ってコンテナの作成や実行などを行います。

まずは、コンテナを作成します。

# grafana-container-manage.sh createすぐにコンテナが作成されました。

では、コンテナをgrafanaのサーバーと共に実行します。

# grafana-container-manage.sh start今は指示通りコマンドを叩いてるだけですが、それぞれが何をしているかを見てみるのも楽しそうですね。

grafanaクライアントのセットアップ

今回はalpを動かしているホストをクライアントにしようと思います。

クライアントには、以下の2つのパッケージをインストールし、サービスを再起動します。

パッケージのインストール

- golang-github-prometheus-node_exporter

- golang-github-prometheus-prometheus

サービスの再起動

- systemctl restart prometheus-node_exporter.service

- systemctl restart prometheus

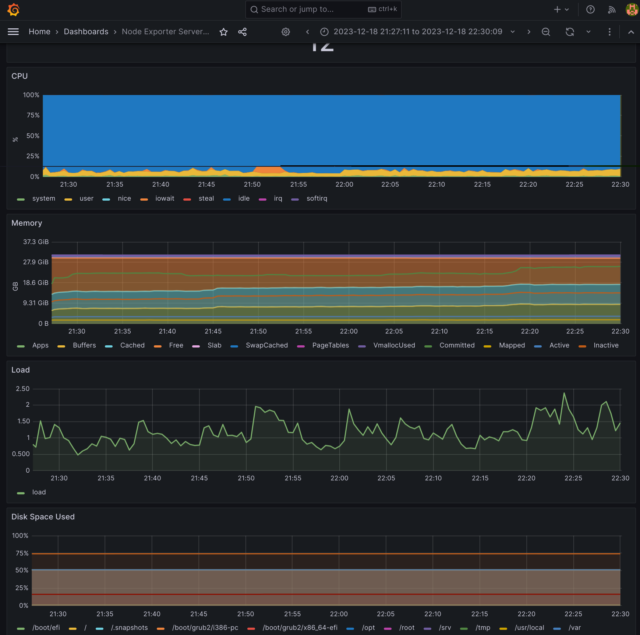

grafanaでの表示

では、grafanaを設定していきます。

ブラウザからgrafanaにアクセスします。

http://[ALP_HOST_IP]:3000

ログイン画面が表示されるので、ログインします。初期設定は両方ともadminとなっています。ログイン後、パスワード変更画面になりますので新しいパスワードを設定します。

ログインしたら、ホストのprometheusからデータを取得します。

上段の真ん中にある「DATA SOURCES」をクリックし、種類の一覧が表示されるので一番上の「Prometheus」を選択します。

Prometheus server URLに、Prometheusを動かしているマシンのurlを指定します。デフォルトでポートは9090です。僕の場合、alpを動かしているホストなのでhttp://192.168.122.1:9090となりました。

ホストのlibvirtのゾーンで9090を開放し、画面下部の「Save & test」ボタンをおすと、Successfullyと出てきました。

サンプルで用意されているDashboardsを読み込んでみます。マニュアルはバージョンが古いようで、僕が試した時は以下の手順になりました。

- 左上のハンバーガーメニューから、Dashboardsを選択する

- 右側にある「New」のボタンをクリックして出てくるドロップダウンから、Importを選択する

- Import via grafana.comに、405と入力して「Load」をクリックする

- prometheusをクリックして、データソースを選択する 手順通りだと一つのため、それを選択する

- 設定が読み込まれるので、下の「Import」をクリックする

無事、グラフが表示されました。

grafanaを制御するスクリプトには他にもアンインストールやキャッシュ削除などのオプションがありますので、追って紹介しようと思います。

Geeko Magazine Special Edition 2023冬号を発行します

この投稿は openSUSE Advent Calendar の18日目です。

今年もこの時期がやってきました。12月31日に開催されるコミックマーケットC103において、Geeko Magazine Special Edition 2023冬 を発行します。

今回の内容は次のとおりです。

- 「最先端OS ALPを体感」開発中の Adaptive Linux Platform を実際にインストールして、Cockpit による管理や、GNOME を試してみました。

- 「Ignition で自動設定、Cockpit で管理―openSUSE Leap Micro を使ってみよう」コンテナホスト向け Leap の Leap Micro の簡単な使い方です。Ignition でインストールを自動化し、Cockpit で Redmine をデプロイする方法を紹介します。

- 「openSUSEでCephを使ってみる」「GlusterFSを使ってみる」2大分散ファイルシステムについて、16ページを使って紹介します。それぞれ、基本的なアーキテクチャ、インストール、マウント、故障が発生した場合の挙動について解説します。

- 「エーデル・シュティメ 〜とあるカメレオンのタリナイモノとネガウモノ〜」親に男子として育てられた女子高生とAIで動くカメレオン型ぬいぐるみのお話。

- 「Kritaを使ってライブ生成AIなお絵描きしてみよう」Krita上で適当な絵を描くと、その絵を元にAIが絵を生成。